西田宗千佳のイマトミライ

第286回

「ジブリ風」画像生成は問題? GPT-4o画像生成の利用爆発と課題整理

2025年3月31日 08:20

3月26日、OpenAIは、GPT-4oの画像生成機能を大幅に改善した。ChatGPTで、画像生成が簡単に行なえるようになり、Plus/Proなどの有料版だけでなく、無料のChatGPTユーザーでも利用できる。

人気は急激に高まり、OpenAIのサム・アルトマンCEOは「GPUが溶けている」と利用拡大の様子を伝え、無料プランの利用者には「1日3回まで」という制限を加えた。

一方、特定の作品のタッチに似せた作品を作る流れが増えたりした結果、「生成AIを扱う時、どこに気をつけるべきか」という点が話題にもなっている。

今回は改めてその点を振り返ってみよう。

手軽かつ的確な機能で「利用爆発」

「画像生成を少し控えてほしい。これは度を超している。ぼくらには睡眠が必要だ」(can yall please chill on generating images this is insane our team needs sleep)

OpenAI CEOのサム・アルトマン氏はそうXにポストした。

can yall please chill on generating images this is insane our team needs sleep

— Sam Altman (@sama)March 30, 2025

彼がそうしたくなるくらい、GPT-4oの画像生成モデルの改良は大きなものだった。

重要なのは「指示に対して的確」であることだ。

美しい絵を生成するサービスは多々ある。一方で、目的に合う画像を作り出すには、色々とプロンプトを工夫する必要があるものも多い。

だがGPT-4oの場合、シンプルな命令でもかなり的確に「それっぽい絵柄」の画像を生成するし、その中に含まれる文字もかなり正確なものになった。

写真からイラスト調にする場合のクオリティも高い。筆者の写真に似ているかどうかはともかく、「日本人に馴染みやすい」という条件はちゃんとクリアーしているように思える。

言い換えれば、今回のアップデートによる画像生成は、とにかく「簡単」なのだ。しかも、あまたある画像生成AIに比べ知名度も高い。

その結果として、多くの人が「なにかに似た画像」を作り、ソーシャルメディアにポストする例が増えた。

なかでも目立ったのが「ジブリ風のイラストにする」というものだ。サム・アルトマン氏も自らのサムネイルをなんとなくそんな風に見えるものに変えていたりする。

「○○風」のAIに問題はないのか

「ジブリ風」のように、あるテイストへと画像を変換することは、権利上問題ないのだろうか?

結論をいえば「単にイラストを作るだけなら問題ない」。

画風やアイデアは著作権で保護される対象ではない。それに、描く行為は誰にも止める権利はない。「それっぽい画像を作る」だけなら、誰かに咎められるものではないわけだ。何枚か公開したところで、それはファン活動の領域かもしれないし、個人的な創作活動でもあるだろう。そこに問題は発生しない。

この点は、文化庁が示している資料からも読み取れる。

描いたものの画風が似ているだけでは問題はなく、「類似性」と「依拠性(既存の著作物を参照して作品を創作すること)」の両方があってはじめて侵害の要件を満たす。

この辺は「AIだから」という話ではなく、一般的な著作権の話。

ただし、「ジブリ風であること」を使ってビジネスをしたり、「権利者(この場合にはスタジオジブリ)が悪い影響を受けた」と考えられるような行為をした場合には、話が変わってくる。アップロードする行為もそこに紐づいてきて、「著作権者から権利を侵害する行為」とみなされる場合、個人の行為でも侵害とみなされる場合はある。

言うまでもなく、「ジブリのものである」という主張はストレートにNG。「ジブリ風である」といった場合にも、「ジブリの名前を使って利益を得る」とみなされると、どんどん微妙な話になってくる。

ここでAIであることがどう関わってくるのか?

AIの場合、学習したものから似た画像を生成することは可能になってくる。

そこで「意図的に似せたこと」は、依拠性を認められる可能性も高い。特に、画像を読み込ませてその特徴に合わせて画像を作る「Image to Image」の場合、そこで既存の著作物を使うと「似せる意図があった」と判断される可能性もある。

ただこれも、単純に描いただけなら問題はなかろう。それを使って「他者の著作権を侵害し、著作者が被害を被ったと判断される」場合に問題が大きくなる。

すなわち「意図」と「量」がここでも問題になってくる、と考えられる。

システムが「侵害にブレーキをかける」ことをどう考えるか

ビジネスとして考えた場合、「他者の著作物に似たものがそのままAIから生成できる」ことをどう考えるべきなのだろうか?

利用する個人としては、特定の意図をもって大量に公開したりビジネスに使ったりしない限り、法的な問題は出ないだろう。

ビジネスで使う場合には、アウトプットが他者の著作権を不当に害していないかをチェックする必要が出てくる。「似せる」ことはそもそも大きなリスクだし、出てきたものが「意図せず似ている」ことも避けるべきではある。

アドビの「Firefly」の場合、学習に権利がクリアーでない素材は使わず、プロンプトの内容でも、他者の著作権を侵害しないよう配慮されている。「ジブリ風」についてもNGが出て生成できない。

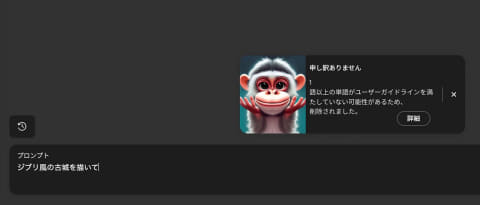

ChatGPTの場合には、「ジブリ風」はもちろん、「ガンダム」のような、そのものズバリなキーワードで著作物が生成できてしまう。

これはビジネス上不安とも言える。

文化庁のガイドラインの中でも、「知的財産権の侵害リスク回避のための技術の採用」が推奨されている。

一方で、AIを使う個人の立場でいえば、制限の存在は「面白み」を削ぐ。また、出てくる画像の質を高めるには、制約の少ない形で学習されたAIの方が有利ではある。

結局のところ「クリエイターとしての個人の責任」と考えれば、クリーンとは言い難いモデルを使うほうがいい……という判断もある。アドビも、今後は「個人の判断でモデルを使い分ける」方向へと進む。

OpenAIはかなり緩い形でスタートしたが、一部では「キーワード単位で生成が止められた」との話も出ている。

コントロールはこれから妥当な一線が見いだされていくのかもしれない。

まあ、ビジネスなどの一般公開物にChatGPTで生成した画像を使う場合には、しっかりと確認し、自己責任で利用することをお勧めする。

「画像読み込み」は学習にあらず AIとコンテンツの関係

もう1点、よくある誤解についても解いておきたい。

画像を読み込ませて、その画像に合わせて画像を生成する「Image to Image」や「画像参照」について、「読み込ませた画像から学習している」と考えている人が多い。

だがこれは間違いだ。

AIの学習は「事前に終わっている」ものであり、Image to Imageは読み込んだ画像の特徴に合わせて、事前に学習した内容から映像を「推論によって作る」ことである。

だから「読み込んだ画像を学習している」わけではない。ChatGPTでImage to Imageを使うことも問題ではない。ただし、そうやって作った画像の使い道によっては、著作者の権利を損ねる可能性があることを強く意識しておいて欲しい。

一方で、AIがどのようなソースから学習するのか、というのは大きな課題だ。

現状日本の場合、原則として「データ解析目的の利用」(AIでの学習)は著作権侵害に当たらない、とされている。

しかし、「著作者の利益を不当に害する場合」、例えば、特定の著作者の作品を、真似る目的で集中的に無許可学習することは、上記の例外になる場合が多い。

海外では学習データの扱いに関する訴訟も複数起こされており、問題が解決しているわけではない。

とはいえ、一義的には著作者の判断によるもので、他者がそこに介入することはできない。

AIが似た絵を作れたとしても、それはあくまで「似た絵」でしかなく、オリジナリティのある著作物にするには相応の知見と努力が必要になる。

さらにそこからアニメーションにするのはまだ大変だ。技術の進化によってアニメーションの質は上がるかもしれないが、クリエイターの持つオリジナリティを完全にスポイルするところまで進むか、というと疑問が残る。

過去の流れを考えれば、AIも道具として使ってオリジナルななにかを生み出すのがクリエイターというものであり、過度に「AI対人間」という構図を作る意味はない。

AIの推論による画像生成は「コピペ」ではないし、AIの学習も、クリエイターから画風を盗んでいるわけではない。人間が絵を学ぶことを止められないように、AIも学ぶものだ。

懸念があるとすれば、「人間が絵や動画を学ぶ過程でAIがどのような役割を果たすのか」という点だ。

初心者にとって、すぐに絵を描けるAIの存在は悩ましいものだ。自らの独自性や判断力を得ることをAIが邪魔してしまう可能性もあれば、逆に、オリジナリティを得るまでの時間を短縮してしまう可能性も大いにある。

こういった話は、2022年頃に「画像生成AI」が話題になり始めた頃、かなり議論された話ではある。そこを思い出してみてもいいのではないだろうか。