ニュース

自分のルーツを知る特別展「古代DNA-日本人のきた道-」 国立科学博物館

2025年3月29日 10:00

東京・上野の国立科学博物館で、特別展「古代DNA-日本人のきた道-」が3月15日から始まった。同展は、旧石器時代からおおむね古墳時代までの、日本列島で暮らした人たちの軌跡を浮き彫りにする展覧会だ。

なお展示会場は、映像展示など一部を除き撮影可能。以下は、主催者の撮影許可を得たうえで掲載している。

会場:国立科学博物館

会期:3月15日(土)~6月15日(日)

入場料:一般・大学生2,100円、小中高生600円

27,000年前に暮らしていた最古の日本人

国立科学博物館の篠田謙一館長は「日本人の起源や日本人の文化を説明する展覧会や展示はこれまでもありました。けれど、実際にどういう人がどういう文化を作ったのかを、展覧会として表現しきれていませんでした」と語る。

それを可能にしたのが、例えば古人骨から採取したDNAの解析。1980年代に、古人骨にもごく僅かだが、DNAが残っていることが明らかになった。その後の20年間、母親から受け継がれるミトコンドアのDNAが分析されていたが、2006年には「次世代シークエンサ」と呼ばれる、画期的なDNA解析機器が実用化された。核DNAの分析が可能になり、莫大な情報を得られるようになったのだ。

前述の篠田館長は、分子人類学者。まさに古人骨のDNA解析などを行ない、人類誕生から日本人の起源などを研究してきた人だ。そんな篠田館長は「この十数年間の歴史の蓄積により、日本人がどうやって出来てきたかを、正確に把握できるようになった」という。

例えば考古学の観点からは、ホモ・サピエンス……つまり人が最初に日本列島に到達したのは、およそ4万年前のことだとされている。だが、当時の遺物が残されていないため、その実態は謎に包まれていた。

そんな状況が変わったのが、2008年のこと。沖縄県石垣島の白保竿根田原洞穴遺跡で発見された(白保人の)人骨は、放射性炭素測定法により旧石器時代の27,000年前のものだと明らかになった。さらに近年のDNA分析により核ゲノム情報も明らかになり、この白保人のDNAの一部は、東南アジアから東アジア、とくに日本人に伝えられていることが判明したのだ。

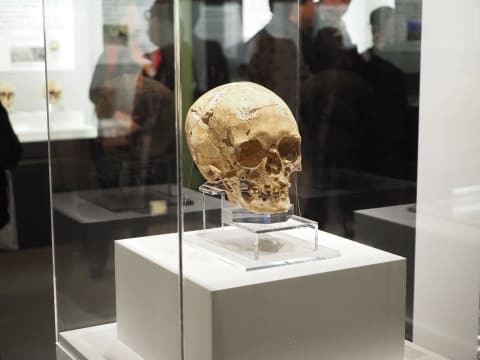

その白保人たちの人骨の1つ《白保竿根田原洞穴遺跡4号人骨》と、骨から推定復元された《復顔》が、特別展のはじめに展示されている。

特別展の解説パネルによれば、白保人のDNAは、とりわけ日本人に伝えられていることが判明したとする。その後に生きた縄文人を通して、現代の日本人へ伝わったと考えられている。つまり、現代の多くの日本人にとって、直接の祖先にあたる人の人骨が、特別展で見られると言っていいだろう。

人類学(ゲノム解析)と考古学の最新の研究成果を展示

特別展は、前述の《白保竿根田原洞穴遺跡4号人骨》が展示されている第1章の旧石器時代から始まり、第2章では縄文時代、第3章では弥生時代、第4章では古墳時代、第5章と第6章では沖縄や北海道の人類の軌跡を、それぞれ人類学(ゲノム解析)と考古学の最新の研究を踏まえて解説していく。

それぞれの時代の、特に「人」に着眼した展示を象徴するように、各章では各時代の頭骨を展示。さらに「その人」のゲノム解析から得られた特徴が、映像とナレーションで解説される。

例えば第2章「日本の基層集団-縄文時代の人と社会」では、日本で初めて完全なゲノム解析がなされた、北海道の礼文島船泊遺跡で発見された《船泊遺跡23号人骨》が見られる。

その人骨からは、縄文後期にあたる3,600年前に北海道で暮らしていた女性であることや、40代まで生きたこと、たくさんの子供を産んだことなどが分かる。さらにゲノム解析によれば、髪は縮り気味で、瞳の色は茶褐色。肌の色は濃く、シミができやすかったという。また血液型はA型で、酒に強かったことまで解明されている。ここまで彼女のことを知ってしまうと、《船泊遺跡23号人骨》というよりも、「船泊の23号さん」などと「さん」づけしたくなるほどだ。

縄文時代について分かっていることは、そのほかにもある。特に11,500年ほど前から、気温が急上昇したことは重要だ。海水面は上昇し「縄文海進」という現象が起こったほか、温暖化により動植物相が変化し、縄文人の食生活も変わっていった。

具体的に縄文人がどのような生活を送っていたかは、出土した縄文土器をはじめ、石の矢じり(石鏃)やナイフ(石匙)などの狩猟・採集関係の道具によって垣間見ることができる。また石棒や土偶などから、当時の人たちの精神文化まで推し量っている。

骨が語る古代の人間関係や社会

特別展は、弥生時代以降についても詳しく解説している。

紀元前10世紀頃、すでに青銅器時代に入っていた朝鮮半島南部から、水田稲作を生業とする人々が九州北部に新しい文化を持ち込んだ。残念ながら九州北部では、最初に渡来した人々の骨が出土していないため、その姿形はわからない。

そこで、第三章「日本人の源流-さまざまな弥生人とその社会」では、水田稲作に関する考古資料が、多く展示されている。これらの考古物は、朝鮮半島から多くの人が渡来してきたことを間接的に示すものだ。

遺伝子解析により判明してきていることも少なくない。これまで弥生人と言えば、水田稲作の技術を携えて大陸から渡来してきた人たちのことを指してきた。久しく「弥生人=渡来人」だと思われていたのだ。

だが、本州各地で発見された人骨からのゲノム解析が示すのは、縄文人が単純に弥生人に置き換えられたわけではなく、両者が混血しながら共存していたという事実。当時の日本列島には、縄文人の直系の子孫のほか、大陸からの渡来系、そして両者が交雑した人たちなど、多様な人々が暮らしていた。

ちなみに本州に住む現在の日本人に関して言えば、渡来系の遺伝子要素を8~9割、縄文系のDNAを1~2割くらい引き継いでいるという。

そして弥生時代から、3世紀中頃から始まる古墳時代へと移ると、遺伝子要素が現代人と変わらない人たちも多くなる。その一方で、縄文系の遺伝子要素を多く持つ人たちも少なくない状況だった。そのため、現代人の遺伝子要素に近づくためには、弥生時代以降も、多くの人が渡来してくる必要があった。

第4章の「国家形成期の日本-古墳時代を生きた人々」に、古墳から発見された馬形の埴輪や馬具が展示されているのは、そのため。日本列島で馬の飼育が始まったのは古墳時代の5世紀頃。馬や馬具だけが伝わったわけではなく、馬を飼育するためのノウハウも伝わったはずで、インフラを整えるために渡来人が大いに関わったと考えられている。

第4章については、岡山大学大学院の文学部教授、考古学者の清家章さんに話を聞くことができた。ゲノムの研究者と共同研究をするようになってからは「驚くことばかり」だという。

これまでは同じ古墳から複数人の人骨が発見されても、それらの骨を見比べるだけで、彼らがどんな関係かは想像に頼るほかなかった。それが、ゲノム解析をすることで、親族関係まで分かるようになった。

「例えば、この展示では久米三成4号墳出土人骨について触れています。DNAを分析すると、1人がお父さんで、ほか2人は異母兄弟だと分かりました。異母兄弟が初めてゲノムで判明した古代人です。異母兄弟(姉妹)は、当然どの時代にもいますが、古代はもっと多かっただろうと言われています。今みたいに医療が充実しておらず、疫病などで若く亡くなることも今より多く、特に女性は出産リスクなどで早く亡くなったと考えられます。そうした時に、すぐに再婚して社会や集団を維持するために、家族を再構成する必要があります。今の社会よりも、そうしたことが強く求められていたはずだと考えられていたところ、久米三成4号墳出土人骨が異母姉妹だと分かった。こうした事例が出てくると、当時の社会を把握しやすくなるんです」(清家教授)

ほかにも磯間岩陰遺跡の第1号石室で発見された、中年男性と3歳前後の男児の人骨についても解説してくれた。

「この3歳前後の男の子は、Y染色体が見つかり、DNAからも男児だと証明されました。また、おじいさんと孫か、叔父と甥の関係だとも分かりました。この子、実はすごい副葬品…おじいさん(または叔父)と同じような立派な刀を持っていて、稀代のプリンスだったんだろうとか、相当気に入られていたとか、そんな具体的なイメージも湧いてきます」(清家教授)

墳墓などから出土した、骨からとれるDNAを解析することで、何百年も前の人たちの人間関係や、彼らが構築した社会を、より具体的に知ることができるようになったのだ。

イヌやネコの起源も探る!

アイヌについてもDNA分析が進んでいる。これまでアイヌは、日本列島の周辺で孤立して成立した集団だとされてきた。DNA分析により、これが誤りだったことも明らかになった。分析によれば、アイヌ集団には、現代の本州日本人に1~2割ほどしかない縄文人の遺伝子が、7割近く伝わっているという。

特別展では、人間の生活に密接に関わってきたイヌとネコの系譜についても語られている。これまでおぼろげだった軌跡が、同じくDNA解析など最新の研究成果を踏まえて解説されている。

また同コーナーには、古墳時代の6世紀末~7世紀初頭に作られた土器(須恵器)が展示されている。この土器には、ネコのものという可能性が高いとされている足跡が付いている。古代から、ネコが身近な存在だったかもしれないことを示す遺物だ。

DNA解析技術は日進月歩で進化しており、今後さらなる発見が期待される。かつては謎に包まれていた日本人……自分たちのルーツが、少しずつ明らかになりつつあるのだ。特別展「古代DNA-日本人のきた道-」は、まさに「自分のルーツ」を知るための展覧会と言える。

なお、冒頭で記したとおり、今回の特別展では主に日本列島における旧石器時代から古墳時代までの人々の足跡を辿っている。それ以前の猿人から原人や旧人、そして新人へと進化する過程については、同館・地球館のB2階で詳しく解説されている。

また、人類や日本人の起源をもっと知りたいという人には、篠田謙一館長が著した新書『人類の起源 古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」』などをおすすめしたい。特別展観覧の前後に読むと、より深堀りできる。