西田宗千佳のイマトミライ

第281回

iPhone 16eから考える「アップルのハードウェア戦略」

2025年2月25日 08:20

2月20日、アップルは新しいiPhoneである「iPhone 16e」を発表した。発売は今週末の2月28日になる。

アップルはiPhone 16eを「Apple Intelligenceのために設計」と語っている。そしてApple Intelligenceは、この4月に用意されているOSのアップデートでついに日本語などにも対応する。

アップルはApple Intelligenceに賭けており、ハードウェアのラインナップもApple Intelligenceの存在を前提に組み立てられている。

そのためには色々なハードウェア戦略があり、アップルの「半導体自前設計」もそこに影響している。

今回は、Apple Intelligenceとアップルの技術戦略について考えてみよう。

徹底的にコストダウン、それでも死守した「Apple Intelligence」

iPhone 16eはこれまで「iPhone SE」シリーズが担っていた役割を果たす。つまり「もっとも手に入りやすいiPhone」という存在になるわけだ。

もちろん実際には、旧モデルの在庫があったり、上位モデルの割引があったりする。だが、アップルのつける価格としてもっとも安価なモデルであることに変わりはない。

Apple Intelligenceを動かすには一定の性能が必要になる。具体的には、オンデバイスAIを動かすためのNPUである「Neural Engine」の性能が高いことだ。

iPhone向けのプロセッサーである「Aシリーズ」の場合、iPhone 15 Proシリーズに搭載されている「A17 Pro」以上を搭載した機種がApple Intelligenceの動作対象となっている。iPhone 16eは「A18」搭載であり、条件を満たす。

A18は昨年投入されたプロセッサーであり、おそらくまだそれなりに高価だ。だが、一昨年前のハイエンドであるA17 Proに比べ、大量に生産しているのは間違いない。だとすると、最終的なコストとしてはA18の方が安くなる可能性がある。

とはいえ、iPhone 16のA18に対し、16eのA18は、GPUコアが5つから4つになっている。コアを減らしたというよりは「1つ分の不良を許容する」、いわゆる冗長性(リタンダンシー)によるコストダウンの可能性が高い。クロック周波数など、表記がない面での違いがある可能性も高い。

さらにコストを下げるためか、iPhone 16eにはカットされた機能が多々ある。

Qi2対応のMagSafeやカメラコントロール、マクロ撮影と空間ビデオに対応にも対応する「超広角」カメラ、ダイナミックアイランドと多岐に渡る。

ディスプレイは有機ELではあるが、ピーク輝度は1,200nitsと低く、フレームレートを最低1Hzまで下げて消費電力を落とす機能もない。おそらくディスプレイはLTPO(Low Temperature Polycrystalline Oxide)技術は使わず、コストを下げたものになっているのだろう。

AirTagや一部の自動車向けのカギにも使われている無線通信技術である、UWBも搭載していない。

どれも大切な機能ではあるが、コストを下げるためにカットされたのだと想定できる。iPhone SEにも搭載されていなかったので、アップルとしては「最下位機種との差別化点」と考えているのだろう。

逆に言えば、そんななかでもA18を搭載し、Apple Intelligenceを使えるようにする必要がある……と判断したのである。

iPhone 16eは99,800円から(アップル直販価格)で、「ローエンドのiPhoneとしては高い」との声もある。たしかに、10万円近い価格は高い、と筆者も思う。

しかしドルだと599ドル(税別)。iPhone SE(2022年発売の第3世代で429ドル)よりは高くなっているが、日本での印象ほどではない。円安によって日本での販売価格が高くなっていることは否めない。

一方で、NTTドコモ・KDDI・ソフトバンクは、いわゆる端末販売プロフラムを使い、月額負担料を大幅に下げてきている。特にソフトバンクは、他社の価格が出そろってから価格改定をするという念の入りようだ。下取り前提とはなるが、検討する価値はある。

楽天モバイルはそこまで割り引いていないが、通信料金を安くしていること、端末販売を顧客獲得の主軸とは置いていないためだろう。

オリジナルモデム「C1」への期待と不安

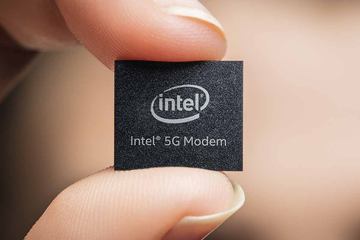

中身を考えた時、iPhone 16eには大きな変化がある。ワイヤレスモデムチップが、アップル独自設計の「C1」に変わったことだ。

ワイヤレスモデムチップは携帯電話網に接続するための重要なチップで、通信品質を左右する存在でもある。

アップルはこれまでQualcommのモデムチップを使ってきた。iPhone 16や16 Proもそうだ。だがiPhone 16eでは、オリジナルのC1へと切り換えた。

アップルは2019年にインテルからスマートフォン向けのワイヤレスモデム事業を10億ドルで買収している。それ以前からオリジナルのモデムチップ開発を続けてきたが、ようやくここに来て製品に搭載された。

このことには、期待と不安の両方がある。

不安点は「初物のモデムチップは大丈夫なのか」という点だ。

ワイヤレスモデムは、単純に技術だけでできているわけではない。スマホは世界中の携帯電話事業者で、様々なシチュエーションで使われる。各事業者が採用している基地局や電波の使い方、各地でのチューニングなど、複数の条件の掛け合わせを想定し、接続テストをする必要がある。

当然アップルも携帯電話事業者とともに、相当の量のテストを繰り返したのだろう。だが、QualcommやMediaTekなどの事業者は大量の事業者とのテストノウハウをもっており、その差がどうなっているかは分からない。

また、iPhone 16eが採用している周波数帯との組み合わせの問題もある。16eは、NTTドコモが地方都市などを中心に展開しているBand21(1.5GHz)に非対応だ。これが接続性や通信速度にどう影響するかも気になる。

この点は、発売前後から、スマートフォンを専門とするライター・ジャーナリスト各位がテストをし、ある種の結果が出るのではないかと考えている。

オリジナル設計の有利さはなにか

そこで筆者はあえて前向きな点を考えてみたい。

アップルの視点から見れば、オリジナルチップであるC1にはコスト上の利点が多い。

まずはコスト。

チップ単位でのコストを考えると、製造コストはそんなに変わらないだろう。

ただ他社パーツを調達していると、自社製品の生産や出荷も、その納期や製品計画に依存する。自社チップであれば、自社製品の事情に合わせて生産と在庫管理ができるので、コスト圧縮には有利だ。

また他社供給のチップには、ライセンスコストや品質保証コストなど、多様なコストが追加されている。

だが、自社でオリジナルのチップを生産するなら、半導体製造原価以外の部分を少なくしていける。

それはどこも分かっているが、それでも多くの企業がQualcommなどの専業メーカーから購入するのは、ライセンスや品質保証、開発環境の整備にかかるコストが大きいからだ。大規模かつ長期的にやるのでなければ、自社開発は割に合わない。

アップルはインテルからモデムチップ事業を購入した時に、特許や品質保証のノウハウと人員も手に入れている。長く将来に渡ってモデムチップを使い続けるなら、コストを希薄化させ、チップ自体にかかるコストを下げていける。iPhone 16eに搭載したのは大きな決断だが、長期的なコストを考えると有利に働きそうだ。

他社からチップを購入するのでないから、より独自の製品を作りやすくなる、という点もある。

そのうちの1つが「省電力性能の最適化」だ。機器内での通信量を把握し、基地局との間で「どの通信をどのくらいの出力で行なうのか」をコントロールすると、消費電力は下げられる可能性が高い。

わかりやすい例でいえば、Wi-Fiで通信中、携帯電話網との接続を「電話やSMSの着信に必要な最低限の出力」に絞る、というパターンがある。この制御を現在より細かく行なえるなら、消費電力は減る。おそらく他にも細かな制御ができるはずだ。

アップルの公開しているデータによれば、iPhone 16eはiPhone SE(第3世代)に比べ、バッテリー動作時間が劇的に長くなっている。iPhone 16よりもさらに長い。バッテリー容量が増えている可能性もあるが、同時にC1の制御によって消費電力が下がっている可能性が高い。

C1によってQualcommのモデムチップとどれだけ消費電力が変わるのかはわからないが、その比較には興味をそそられる。

もう1つ、独自設計によって期待できるのは「モデムチップ搭載の拡大」だ。従来はコストや消費電力の面でメリットが薄く、携帯電話接続(セルラー)機能を搭載していない製品にも、もっと幅広く搭載が進む可能性がある。

iPadやApple Watchでは、価格が高い高付加価値モデルにのみセルラー接続が搭載されている。だが、C1やその後継チップによってもっと安価に、機能をコントロールしながら搭載することが可能になれば、搭載モデルの幅が広がる可能性は高い。同時に、現在はセルラー機能モデルがないMacBookにもセルラー機能搭載が進むかもしれない。

実はインテルは、モデム事業をもっている時代、「5G以降はPCの多くにセルラー機能を載せていく」というビジョンも語っていた。モデム事業を引き継いだアップルが、そのビジョンを実現する可能性も出てくる。

さらにこの先、アップルはWi-Fiのチップも自社設計を考えている。

iPhone 16eも含め、現在のアップル製品はブロードコムのチップを採用しているが、これも自社設計に切り替えを検討している、と言われる。これが成功すれば、セルラー機能と組み合わせ、さらに最適化を進めることができるだろう。

独自チップに完全移行したら、どんな機能が実現できるのだろうか。

この規模で自主設計を増やしているのはアップルくらいのものだ。彼らが抱えている製品ジャンルが広く、生産量も多いからだろう。このあとどんな製品ジャンルが増えるにしろ、通信チップは必須。自動車であろうがテレビであろうがロボットであろうが、通信なしの製品は考えられない。

C1が製品に搭載されたということは、「ここまでの投資は無駄にならないところまで来た」ということなのだ。

もちろん、C1の完成度が恐ろしく低かったなら、話は別だが。