トピック

第3回

認知症の母の確定申告が必要だった話【ITを介護の味方にする】

2025年4月10日 08:20

今回、実家の自宅内での見守りについて紹介する予定でしたが、諸事情で他の内容に変更させていただきます。改めまして、今回は、母の確定申告にまつわる内容について紹介しようと思います。

個人年金を契約しているため毎年確定申告が必要

母は、若い頃はいろいろな仕事に従事していましたが、10年以上前から仕事はしておらず、いわゆる専業主婦として生活していました。ですので、母の収入はおそらく年金だけで、父の扶養家族として税処理がなされていたのだろうと考えていました。

しかし、父の他界後に自宅の書類などを整理していたところ、税理士事務所の封筒の中から、母名義の確定申告書類が見つかったのです。それも、父が他界した前年を含めたここ数年のものです。

最初は、なぜ母名義の確定申告書類があるのか疑問に思ったのですが、その確定申告書類が入っていた封筒に記載の税理士事務所に問い合わせたことで、その理由がわかりました。

収入欄を見ると、「雑所得」の「公的年金等」の項目だけでなく、「その他(区分1)」にも収入が書き込まれていました。そしてこの収入は、母が加入している個人年金保険の収入だったのです。

税理士事務所で確認したところ、この個人年金保険の収入があるおかげで、基礎控除の48万円や社会保険料控除を差し引いても課税対象の収入が残ってしまうため、母は毎年確定申告を行なう必要がある、という訳だったのです。そして、父は母の確定申告を、自分の確定申告と合わせて税理士事務所に代行して処理してもらっていたとのことでした。

とはいえ、個人年金保険の収入は税金が源泉徴収されていて、その金額が最終的な納税額よりも多いとのこと。実際に確定申告書類を見ても、確かに申告納税額がマイナス表記となっていました。つまり、実際は還付申告で、払いすぎている税金を返してもらっていた、といわけです。

父の他界後も、それまでと同じように母の確定申告を同じ税理士事務所に頼んでもよかったのですが、筆者自身は毎年自分で確定申告を行なっており、ある程度やり方がわかっていたこともあって、税理士事務所の担当税理士からも「それなら自分でやった方が得ですよ」と言われたので、それ以降は筆者が母の確定申告を行なうことにしたのです。

当初は確定申告書類を作成し郵送で申告

実際の母の確定申告ですが、当初は書面で申告を行なっていました。

書面とはいっても、全てを手書きで行なっていたわけではなくて、国税庁が開設しているWebの「確定申告書等作成コーナー」を利用していました。

前々回紹介したように、父が他界した直後に母のマイナンバーカードを作成したのですが、その時にマイナンバーカードに登録したパスワードは、利用者証明用電子証明書の数字4桁のパスワードのみでした。母のマイナンバーカード作成時点では、確定申告が必要だとわかっていませんでしたので、署名用電子証明書は不要と考えて、パスワードを登録しなかったのです。そのため、マイナンバーカードはあってもe-Tax(国税電子申告・納税システム)は利用できませんので、確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書類をプリンターでプリントアウトして、税務署に郵送で申告を行なっていました。

それでも、マイナンバーカードを作成していたおかげで、日本年金機構から送付される通知書の電子送付が利用できましたので、社会保険料控除証明書や公的年金等の源泉徴収票の電子データを確定申告書等作成コーナーで取り込んで簡単に登録できます。また、多額の医療費はかかっていませんでしたが、マイナ保険証の登録も行なっていますので、医療費のデータも簡単に取り込めます。そのため、書面を郵送で申告するとはいっても、かなり手間は軽減できていました。

確定申告の負担軽減を目指し、マイナンバーカードにパスワードを追加

そこまで負担が大きくないとは言っても、e-Taxで確定申告できたほうが、書類のプリントアウトや郵送の手間を省けて、さらに負担を軽減できます。そこで、なんとかe-Taxに移行できないか、考えてみることにしました。

e-Taxを利用するには、マイナンバーカードに署名用電子証明書を新規発行して、6~16桁のパスワードを登録する必要があります。とはいえ、認知症の母を市役所の窓口まで連れて行って、英数字の6~16桁のパスワードを入力させるのはほぼ無理、というのが正直なところです。そこで、市役所の窓口で事情を説明しつつ相談してみたところ、次のような方法を紹介されました。

署名用電子証明書の新規発行手続きを代理人が行なう場合には、通常は市役所から申請者宛に「照会書兼回答書」が発送され、その照会書兼回答書に申請者が必要事項と登録するパスワードを”代理人に見られないよう自筆で記入”し、照会書兼回答書に同封されている封筒に入れて封をし、その照会書兼回答書を入れて封をした封筒と申請者のマイナンバーカードを代理人が市役所に持って行き、代理人の顔写真入り本人確認書類を提示して手続きすることで行なえる、とのことでした。

ただ、私の母は認知症ということもあるので、市役所の係員も「あなたが記入することになるかと思いますが」と、本来の“代理人に見られないよう自筆で記入”というルールには違反するものの、申請者である母以外の記入でもしかたがない、と受け止められる助言がありました。

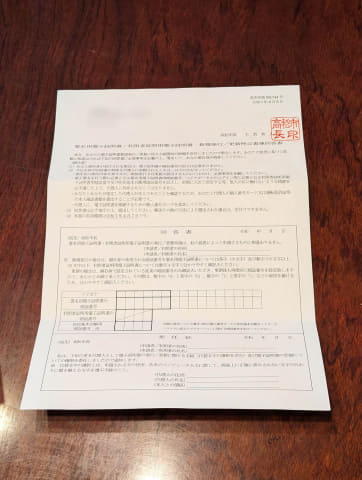

というわけで、それから1週間ほどして実家に届いた照会書兼回答書に、母に代わって筆者が必要事項と署名用電子証明書のパスワードを記入して封筒に入れて封をし、市役所の窓口に持って行きました。その時には、筆者の身分証明書として自分のマイナンバーカードを提示するとともに、念のため、別の用途で必要となるため入手していた戸籍謄本も持って行きましたが、マイナンバーカードを提示するだけで大丈夫でした。

あとは、窓口の係員が母のマイナンバーカードへパスワードを登録して、作業は完了しました。代理人である筆者は、窓口で作業が終わるまで待っているだけでした。拍子抜けするほと簡単に、母のマイナンバーカードへの署名用電子証明書の新規発行手続きが完了したという印象でした。

もちろん、この一連の手続き、特に照会書兼回答書への記入という部分は、本来のルールを逸脱しています。ただ、窓口の係員や自治体ごとの判断なのかもしれませんが、申請者や代理人の状況を考慮して配慮してくれたことは、とてもありがたく感じました。

この、母のマイナンバーカードへの署名用電子証明書の新規発行は、今年の確定申告に合わせて2月に行ないました。ですので、令和6年分の確定申告は、無事e-Taxを利用できました。いちいち確定申告書類をプリントアウトしたり書類を郵送せずオンラインで申告が完了するのはとても便利で、母のマイナンバーカードに署名用電子証明書を追加してよかったと強く実感できました。