ニュース

進む暗号資産の法整備 “本丸”分離課税の議論がスタート

2025年4月10日 08:40

暗号資産に関する法律の改正案が今年度の国会に提出され、法整備が進む見通しになっている。また来年度の国会への提出に向け、“本丸”とされる分離課税についても議論がスタートしている。

暗号資産関連の法整備の進展や改正案の概要について、ブロックチェーン推進協会が主催する説明会が開催され、政策検討に関わってきた森・濱田松本法律事務所の弁護士である尾登亮介氏、増田雅史氏の2名から、法整備の背景や今後の課題が共有された。

暗号資産関連で現在取り組まれているのは、(1)現行制度を改善する目的で資金決済法での取り扱いを改正する案と、(2)税制面を含む課題の解決を目指し金融商品取引法に関わる改正を検討するもの、という大きくわけて2つ。

(1)は3月に国会に提出されており、6月頃までに通常国会で成立を見込み、下位法令やガイドラインの整備を経て、1年後の2026年6月頃までに施行されると予測されている。

(2)は与党・自民党のデジタル社会推進本部「web3WG」(web3ワーキンググループ)にて制度改正案の検討が進行中で、改正案を来年度の国会への提出を目論む動きとなる。これには、申告分離課税の対象にすることなどを含め、暗号資産の税制上の取り扱いでは大きな転換点となり得る内容が含まれている。また金融庁でも税制上の改正を図る動きがあるとされる。

整備が進む資金決済法

資金決済法は、暗号資産関連でこれまで2016年、2019年、2022年と3回改正されている(いずれも施行は翌年)。2016年は「仮想通貨交換業」(後の暗号資産交換業)の登録制を導入する法改正。2019年の改正では、仮想通貨から「暗号資産」に名称を変更するとともに、暗号資産交換業の規制強化と資産管理の厳格化が図られた。2022年の法改正では、暗号資産とは性格を異にする「ステーブルコイン」の法制が整備されている。

資金決済法は、過去3回の改正を経て「全体像は整備された」(弁護士の尾登亮介氏)といい、金融庁の金融審議会 資金決済制度等WGでの議論を中心に、今後は課題・事象に対応する“手直し”がメインになっていくとしている。

資金決済法にも資産保有命令

直近で課題として挙がっていたのは、2022年の「FTX」の破綻をきっかけとしたもの。改正案では、国内ユーザーの財産の返還を担保する仕組みが導入される。

FTXが破綻した当時、国内法人のFTX Japanは、金融商品取引法の規制を受ける対象事業者であったため、金融庁は資産の国内保有命令を出すことができたものの、仮に同社が資金決済法のみの規制を受ける事業者だった場合、国内保有命令を出すことは難しかったという。

そこで改正案には、資金決済法にも、金融商品取引法と同等の資産の保有命令を導入するという内容が盛り込まれている。

一方、基本的にデータである暗号資産を「国内で保有する」とはどんな状態なのか、整理されていない部分も多いため、そうした実務面での議論も進められている。

ステーブルコインの発行を後押し

ステーブルコインは、2023年の改正法の施行により3種類の形で発行できるようになったものの、この時の改正で目玉となっていた「信託型ステーブルコイン」は、裏付け資産を全額預貯金のみとしていることがネックになり、国内では1件も発行事例が登場していない状況。

そこで、資金決済制度等WGでは裏付資産の管理・運用の柔軟化が議論され、改正案では新たな裏付資産として、定期預金と国債が認められることになった。どちらも組入比率は50%が上限。国債は3カ月の短期で、日本国債か、外貨建ては米国債。

この改正により信託型ステーブルコインが発行しやすくなり、市場の動きが活発化すると予想されている。

改正の目玉「仲介業」の創設

暗号資産交換業には売買だけでなく「媒介」という形も含まれているため、単純に商品を紹介するだけでも、(認定のハードルが高い)暗号資産交換業の登録が必要と解釈される可能性があり、企業の暗号資産関連ビジネスへの参入を萎縮させているのではないか、という懸念があった。

例えば、ある企業が、既存の暗号資産交換業の事業者と連携する新しいビジネスを企画した場合、ユーザーを送客するだけでも暗号資産交換業の「媒介」に該当する可能性があるとされ、その場合マネーロンダリング対策をはじめとしたハードルの高い暗号資産交換業への登録が必要となる。これらは日本のWeb3の発展を阻害する要因になり得るとして、改善する議論が行なわれていた。

こうした流れを受け、2024年9月に暗号資産交換業者ガイドラインが改正され、暗号資産交換業における「媒介」の範囲が明確化された。

例えばWebサイトに暗号資産交換業者へのリンクを貼ることや、暗号資産交換業者から提供された商品紹介の素材を転載する場合などで、暗号資産の売買がユーザーと暗号資産交換業者との間で行なわれる場合、原則としてこうした軽い紹介行為は、暗号資産交換業の「媒介」には該当しないとされた。

これに加えて、改正案では暗号資産と電子決済手段に関して「仲介業」を創設する。これは、今回の資金決済法の改正案で目玉とされる内容で、媒介のみを行なう場合は、規制が緩い「仲介業」の登録で済むようになるというもの。一般企業が、従来よりも積極的に暗号資産ビジネスに関与できるようになることが期待されている。

新設される「仲介業」のポイントは、「所属制」を採用している点。これは銀行代理業や金融商品仲介業などで採用されているもので、暗号資産交換業者は仲介を委託する形をとり、仲介業者に対する監督責任(賠償責任)がある。仲介業におけるユーザーへの説明義務や広告規制は、暗号資産交換業者と同等。

一方、仲介業者はユーザーの資産を預からないため、財務規制は設けられないほか、マネーロンダリング規制なども暗号資産交換業者に義務付けられていることから、仲介業者には課されない。

弁護士の増田雅史氏は、銀行業などではこうした“柔構造化”が実現されており、それを暗号資産交換業にも導入するものと解説している。

実務上のポイントとして議論されているのは、暗号資産交換業者による指導や監督の実施という部分で、その対応方法については今後も注視されていくと思われる。

分離課税の議論がスタート

暗号資産は現在に至るまで“国民の資産”としての位置付けが曖昧で、特に税制上は「雑所得」に分類されることなどが常に課題として指摘されてきた。

自由民主党 デジタル社会推進本部 web3WGでは、来年度(2026年度)の国会審理を念頭に、暗号資産に関する制度改正案を取りまとめている。参加する弁護士チームが具体案を練り、関係省庁からの意見も参考にしてまとめるスキームで、役所と対決している訳ではなく「省庁とタッグを組んで進めている」(増田氏)という体制。

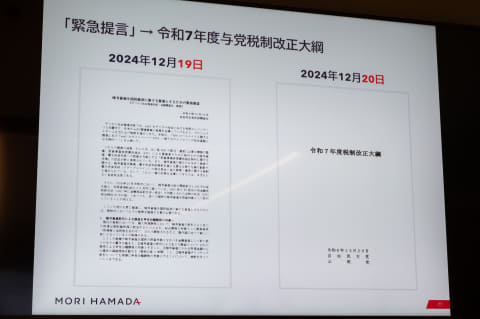

最近では、2024年12月19日に同党のデジタル社会推進本部が「暗号資産を国民経済に資する資産とするための緊急提言」を公表。翌日には与党から税制改正大綱が公表され、緊急提言の内容を取り込む形で、暗号資産に関する内容が盛り込まれた。これには、暗号資産を分離課税の対象にすべきという指摘も含まれている。政府ではなく与党側の文書とはいえ、税制上の改革が表立って議論されていくことが明確になった形。

また、2025年3月には、金融庁が暗号資産関連で金融商品取引法の改正案を国会に提出する、というニュースが一部新聞に掲載された。記事では金融庁が改正を検討していることが伝えられている。

自民党web3WGでは同じ3月、「暗号資産を新たなアセットクラスに ~暗号資産に関する制度改正案の概要~(案)」と題した提言を新たに公表しており、直近の議題が明らかにされている。

背景には、国内で暗号資産への投資が増加する中、現在の法制度や税制を見直す必要性について議論が高まっていることがある。特に税制上、他の金融商品と同等に分離課税の対象にした場合、課税率は雑所得の最大55%から20%にまで減り、大きな注目を集めると見られている。

この提言では、暗号資産を「有価証券」ではなく、新たに「暗号資産」として金融商品取引法に位置付ける、としているのも特徴。

一方、金融商品取引法で規定された場合、情報の開示義務やインサイダー取引規制、発行体への規制など、必要とされる法整備は多岐にわたり、すぐには解決できない内容や、そもそもうまく対応できないものなど、課題も多い。

例えばインサイダー取引規制では、「暗号資産に関する重要事実」とはそもそも何なのか、明文化しにくいという問題が指摘されている。発行体への規制は、例えば発行体を特定できないビットコインは対象外になると思われる。DEXやDeFiに至っては、管理の対象になる直接的な主体が存在しない場合があることから、世界各国でもうまく取り扱えておらず、法整備の方向性が定まらない状況という。

“本丸”を攻める時期に

増田氏によれば、暗号資産の税制上の取り扱いに関する議論は、当局によって無視されていたわけではないという。まず法人税における不利な取り扱いや事業者側を支援する法整備から着手し、問題を段階的に解消してきたとのことで、「業界からは長く要望があった点。いよいよ本丸(税制)に取り掛かる準備ができた」(増田氏)という状況。

また、米国のトランプ政権の影響もあるという。トランプ大統領は暗号資産関連の施策に積極的であるため、日本も新たな振興策を打ち出すきっかけとなり、法整備や改革の機運が高まっていると指摘している。一連の議論は2025年中に深められていく見通しで、今後も注目される。