こどもとIT - 教員のICT活用

子どもが学び方を選ぶ時代。学習者用デジタル教科書で変わる、授業の姿と教師の役割

――東京学芸大学附属小金井小学校、実践発表レポート(前編)

2021年8月24日 06:45

1人1台端末の活用が全国で進む中、学習者用デジタル教科書の動向が注目されている。学習者用デジタル教科書とは、児童生徒が各自の端末で個人の教科書として使用するもので、教師が指導の際に大きく投影する目的で作られた指導者用デジタル教科書とは異なる。GIGAスクールの端末が整備された今、活用の可能性が大いに広がり、文部科学省でも「デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議」が開かれている。

そんな中、早くから学習者用デジタル教科書を活用した実践に取り組む東京学芸大学附属小金井小学校ICT部会は2021年7月17日、オンラインセミナー「“Side by SideのICT活用”vol.2『学習者用デジタル教科書が学びを変える』」を開催し、事例の発表と提言を行なった。

本記事では、同校ICT部会の鈴木秀樹教諭と小池翔太教諭による実践発表を中心にレポートする。また、後編ではゲストの日本デジタル教科書学会副会長 片山敏郎氏による講演と、片山氏と鈴木教諭、小池教諭による鼎談の様子をお届けする。

紙の教科書と学習者用デジタル教科書の位置づけ

セミナー冒頭の基調講演で、学習者用デジタル教科書の位置づけと特徴について、東京学芸大学附属小金井小学校(以下、学芸大小金井小)の鈴木教諭が整理をした。

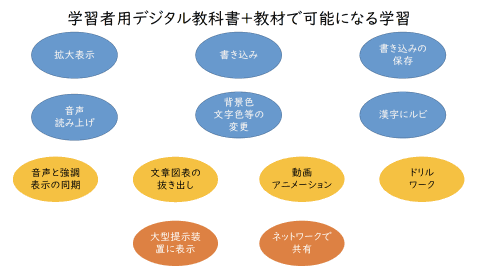

「学習者用デジタル教科書」は、紙の教科書と同一の内容をデジタル化したもので、拡大、書き込み等の基本的な機能や、音声読み上げ、色の変更等の特別な配慮を要する子どもへの支援につながる機能が含まれる。

それに対し、動画や音声、アニメーション等の機能は「学習者用デジタル教材」と呼ばれ区別されている。同校が使用している学習者用デジタル教科書は、正確に言うと、学習者⽤デジタル教科書に学習者⽤デジタル教材が追加された一体型だ。本記事では「学習者用デジタル教科書」と区別して、これを「学習者⽤デジタル教科書+教材(以下、学習者用デジタル教科書+教材)」と呼ぶ。

このように、紙の教科書と対になる学習者用デジタル教科書に加えて、学習者用デジタル教材がある、という位置づけは理解しておきたい。

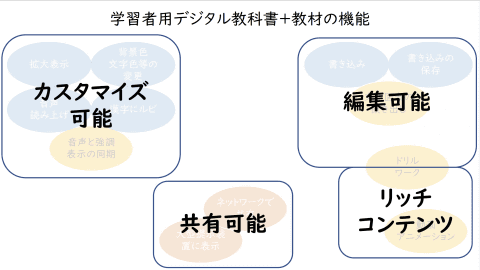

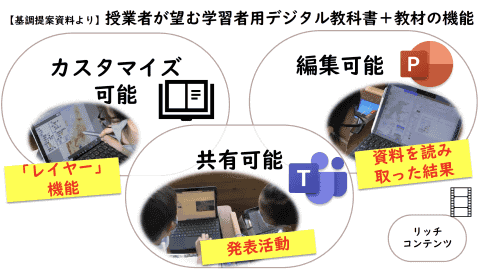

続いて、文部科学省のガイドラインで示された分類に沿って、学習者用デジタル教科書の導入でできるようになることが示され、さらにそれらを性質で3つに分類して概観した。

ただし、教科書会社によって学習者用デジタル教科書+教材の機能やコンテンツはさまざまでバランスは取れていないので、弱いところは他のアプリや学習リソースを適宜組み合わせながら授業を進めることになる。

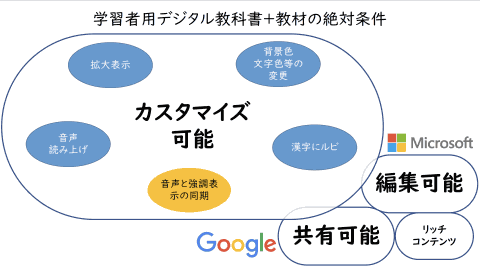

授業者の実感として、学習者用デジタル教科書+教材には、特にカスタマイズの機能は必ず入れて欲しいと鈴木教諭はいう。また、編集や共有の機能はMicrosoftやGoogleの数々のソリューションと組み合わせながら使うのが現実的なので、これらのソリューションと連携して使いやすくなるような改善に期待を寄せた。

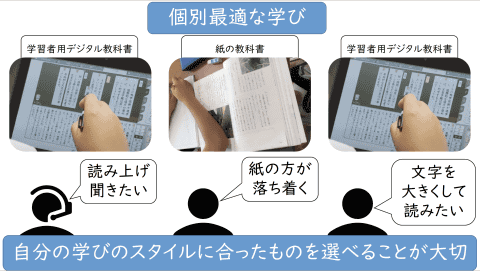

2018年から学習者用デジタル教科書を使い始めた鈴木教諭の取り組みのきっかけは、読み書きに困難を抱えている子どもの困難さが軽減するのではないか?という仮説を持ったためである。そのため、「デジタルVS紙」という図式では考えていない。「『子どもはどうしたいのか?』ということを一番に考えることが大事なのではないか」と鈴木教諭は話し、子どもたち自身が自分の学びのスタイルに合った手段を選べる環境を重視していることを示した。

国語の授業での実践報告、教室内でオンライングループワークも

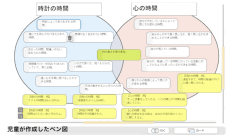

6年生担任の鈴木教諭は国語科の「時計の時間と心の時間」の単元で光村図書の学習者用デジタル教科書+教材を活用。2時間目と5時間目にあたる内容からいくつかのシーンを抜粋して紹介した。このクラスの児童は5年生のコロナ休校明けから1人1台の環境で学習している。

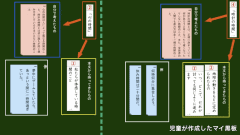

2時間目の課題は、具体例を挙げて説明すること。いきなり文章で表現するのではなく、本文からの情報と自分の考えを整理して組み立てる。児童たちは学習者用デジタル教科書+教材の機能である「マイ黒板」か思考ツールを使い、考えを整理していく。

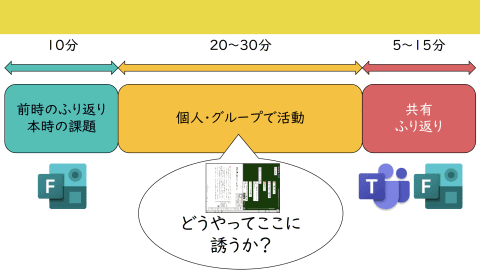

学習者用デジタル教科+教材を使った授業では、こうした個人やグループでの活動が多くの時間を占める。そこで重要なのは、児童の興味をいかに引き込むかということ。このときは、冒頭の振り返りで、前の時間に集めた児童たちの声を適度にピックアップしたり、選択肢のある回答結果をグラフで見せたりした。

意見回収はMicrosoft Formsで行なっているので、グラフは自動生成され、意見もデジタルデータ化されている。授業準備はスクリーンショットを貼ったり、テキストをコピー&ペーストすれば良いだけなので、たいした時間をかけずとも多くの情報を扱うことができるということだ。

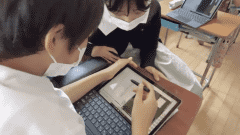

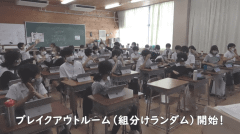

また、5時間目にはグループディスカッションを行なった。グループディスカッションといえば机を合わせて話し合うのが定番だが、鈴木教諭はグループワークツールであるMicrosoft Teamsを活用。オンライン会議で、グループごとに会話のできるブレイクアウトルームを利用したのだ。児童たちは教室内を移動することなく画面越しに3人の小グループで話し合い、画面共有でマイ黒板を使用して考えをまとめた。全員がヘッドホンやイヤホンをつけているので、お互いに邪魔になることはない。

なぜ、このような方法をとるのか。鈴木教諭によると、「周りの人と話し合ってみよう」と投げかけても、積極的に意見交換しない児童がいるが、このやり方は、全員が参加しやすいという。また、コロナ禍で対面での話し合い活動が制限される中でも遠慮なく話し合いができるというメリットもある。

同じ教室内にいながらオンライン会議を使用している姿は、外から眺めると異質なイメージを持つかもしれないが、実際には活発な意見交換が行なわれている。児童のアンケートからは、「自分の意見を発言できた」という高い評価が得られたということだ。

社会科の授業での実践事例、さまざまな情報や資料を読み解きまとめる

5年生担任の小池翔太教諭は、社会科の学習者用デジタル教科書や教材の活用について報告した。前任校から同校に着任した2021年4月のタイミングで、担任するクラスの1人1台端末整備が完了したばかり。5月に国語科と社会科の学習者用デジタル教科書の導入がスタートし、活用からようやく1学期が経過した。

社会科の授業で使用されたデジタル教科書は、教育出版の社会科(学習者用デジタル教科書)と、帝国書院の地図帳(学習者用デジタル教科書+教材)。「米づくりのさかんな地域」の単元で2、3時間目の活動の様子からポイントが紹介された。

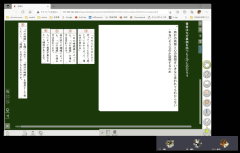

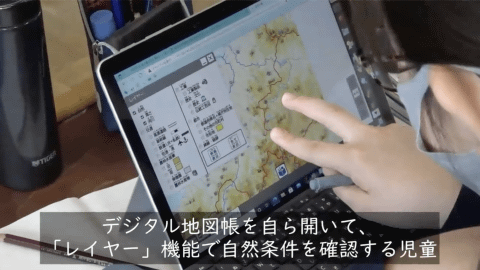

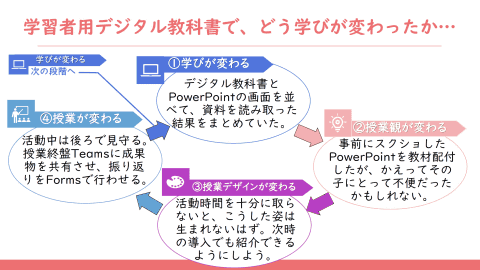

授業では、小池教諭があらかじめ資料を抽出したPowerPoint文書を配布し、児童は資料から南魚沼市の自然の特色を読み取る。隣り合うペアで相談しながら、PowerPointの共同編集で特色を書き出していった。児童たちは、配布された資料だけでなく、デジタル教科書を直接開いたり、紙の教科書で確認したり、インターネットで情報を調べたり、様々な情報にあたっている様子だ。

また、デジタル地図帳のレイヤー機能を使うと、地図上のさまざまな情報の表示・非表示を切り替えたり書き込みをしたりできる。これを利用して詳細に地域の情報を調べている姿があった。

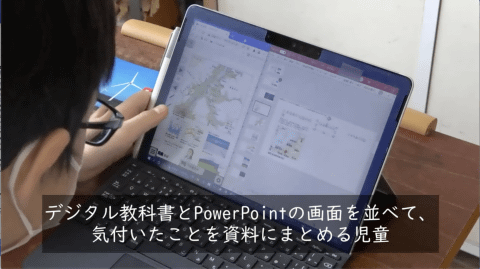

また、デジタル教科書を見ながらPowerPointにまとめる姿も。ウィンドウを並べて作業するので、10.5インチの画面では手狭に思える場面もあるようだ。これについて小池教諭は、デジタル教科書内に資料の⽐較や編集の機能があると作業しやすくなるのではないかと指摘した。

ペアでの作業を終えた次の3時間目には、まとめた資料を別のペアと共有しあった上で、クラス全体で特色をあげて小池教諭が黒板にまとめるスタイルで授業が進行した。

⼩池教諭が社会科の授業で活⽤した機能とアプリは、学習者用デジタル教科書+教材の「レイヤー」機能、結果をまとめるためのPowerPoint、発表するためのTeamsだ。基調講演で鈴木教諭が示した「カスタマイズ可能」「編集可能」「共有可能」の条件を、機能とアプリを組み合わせて満たしている。

一方で、PCを活用した授業を行なってみると、授業とは関係のない“内職”をしているのではと気になるものだという。これについて小池教諭は、教室前方から見ると画面に没頭して“内職”しているように見える児童が、実は学習に必要な作業をしているだけだったというケースを紹介。教師が狭い発想ですべて握ってしまうと児童のICTの活用場面が生まれにくいと指摘し、「私自身が授業観を変えていかなければいけないと思うことです」と、振り返った。

また、小池教諭は反省点として、最初にPowerPointで資料を配付したせいか、そこに含まれる全ての資料について個別にコメントを書こうとする様子が見られたという。資料の選択から子どもたちに委ねるなど工夫の余地があると小池教諭は考えているそうだ。

デジタル教科書が変える授業の姿と教師の役割

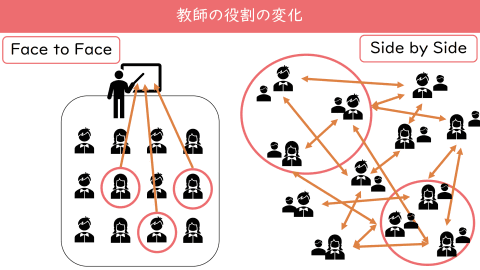

鈴木教諭は授業実践報告に続けて、学習者用デジタル教科書+教材を中心としたICT活用により、授業の姿と教師の役割が変わると指摘した。従来型の授業では、数人の発言を教師が板書にまとめあげるような形をとってきた。しかし、鈴木教諭は日頃から授業中もTeamsでテキストによる意見交換を頻繁に行ない、今回の発表の通り、オンライン会議も活用している。挙手による発言のような見た目にわかりやすい動きはなくとも、しずかに活発な意見交換が行なわれているというわけだ。

こうした児童同士の交流が行なわれる教室にあっては、従来型の板書でまとめるような授業スタイルは取れなくなってきているという。「Face to Faceで全員をまとめるような授業をやってきましたけれども、これからは、子どもたちの学びにSide by Sideで寄り添っていくことが大事だと考えています」と鈴木教諭。

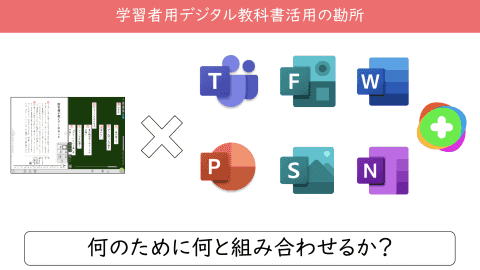

また、学習者用デジタル教科書+教材を活用する際は、何をしたいかに応じて他のどのアプリを組み合わせるかは様々な選択肢がある。何の学びのために何を組み合わせるかということが、授業者の腕の見せ所になっていくのではないかと指摘した。

後編では、今後の学習者用デジタル教科書のあり方や進むべき道について、鈴木教諭からの提言や、鼎談で深められた内容を中心に紹介する。