鈴木淳也のPay Attention

第236回

2025年春以降のマイナンバーカード

2025年2月21日 13:40

2024年12月2日に健康保険証が廃止され、実質的にマイナンバーカードを使った「マイナ保険証」への一本化が開始された。

デジタル庁のトップページには重要なお知らせとして「保険診療は現行の健康保険証からマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しますが、マイナ保険証をお持ちでない方も、これまでどおり医療を受けられます」という注意書きがあるが、移行期間の措置として主にマイナ保険証を利用していない利用者を対象に「資格確認書」が発行され、これを医療機関に提示することでマイナ保険証の代わりとできる。

「マイナ保険証の解除申請、累計で5万8000件に 1月は1万件超える」というニュースが話題になったが、厚生労働省によれば2025年1月31日時点のマイナ保険証の利用登録件数は8,153万414件で、前月比で87万3,386件の増加となっている。1月における解除申請の受付件数は1万3212件で、増加分の2%弱にあたる。同報道では累計の解除申請が5万8,426件になった点を強調しているが、全体の比率から考えれば少ない。

なお総務省によれば、1月末時点のマイナンバーカードの保有枚数は9,695万1,056枚で、マイナ保険証の申請割合は84.1%となる。日本の外国人を含む住基人口は1億2,488万5,175人(国外利用者除く)で、人口に対する比率は65.3%。これが充分な数字かと言われるとまだ微妙な部分があるが、今後時間をかけてマイナンバーカードそのものの保有率とマイナ保険証への理解を進めていくことで上昇が望めるはずだ。

マイナンバーカードの次の展開

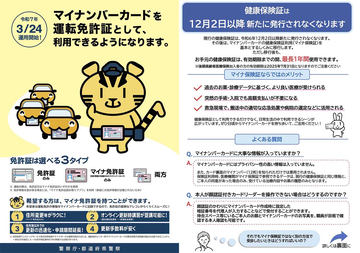

マイナ保険証以外にも、マイナンバーカードには大きなトピックが控えている。3月24日からスタートする「マイナンバーカードへの運転免許証機能の追加」がそれだ。

こちらは運転免許証のカードが廃止されるわけではなく、従来の形態で運転免許証のカードを発行するほかに、運転免許証のカードを返納する(あるいは更新時に発行しない)ことでマイナ免許証への一本化を選べるほか、もう1つの選択肢として従来の運転免許証のカードを発行しつつ、マイナ免許証も入手する方法が選べる。

マイナ免許証を選択するメリットは発行手数料が安くなることと、更新時の講習参加をオンラインにできる点にあるが、一方でデメリットとしてカードそのものがないことで、券面の提示を求められた際に提示できない問題がある。

日本国内では今後、マイナ免許証の“デジタル読み取り”への対応が一気に進むため、券面の確認やコピーが取れないといった理由で受付を拒否される懸念は少ないと思われるが、例えば国際運転免許証を取得して海外で運転する場合、本来運転免許証として有効なのは国際免許の方ではなく通常の運転免許証の方のため、いざ提示を求められた場合に対応できない。こればかりは日本国内のみで解決する事象ではないため、運用上しょうがないだろう。

その次のトピックはマイナンバーカードのスマートフォンへの搭載だ。すでにAndroidへの搭載は進んでおり、現時点でおサイフケータイに対応して市場に出回っている機種の多くは対応しているはずだ。ただ現状のAndroidスマートフォンでは2種類の電子証明書しか搭載しておらず、券面情報を確認するための券面APや券面事項入力補助APがないため基本4情報を抽出しての利用や、本人確認に券面情報を必要とする医療機関でのマイナ保険証利用に対応していない。

マイナ保険証での利用としては、近い将来に医療機関に設置されているリーダー装置にスマホ対応のための補助リーダーのようなものを設置する計画がある。また現状できる範囲での改良も進んでおり、例えば2月17日からスタートしている確定申告の準備手順の一部でAndroidスマートフォン内の電子証明書を直接利用できる仕組みが提供されており、従来までマイナンバーカードと4桁の暗証番号の組み合わせが必須だったのが、スマートフォンの生体認証機能などで済むようになっている。

そしてマイナンバーカードのスマートフォンへの搭載で最も重要なのがiPhoneの対応となる。

日本国内のスマートフォン市場におけるiPhoneシェアは6割程度と言われている。つまりiPhoneが対応しない限りはマイナ機能のスマホ搭載で恩恵を受けられるユーザーは非常に限られているうえ、ユーザーそのものの母数が少ないためにスマートフォン上でマイナンバーカードを活用するアプリやサービスも増えないという状況にある。

現状でAppleならびにデジタル庁からの正式アナウンスとしては「2025年春ごろ」とされているが、問題は“春”がいつかという点で、筆者が確認している範囲では5月末までを区切りで、提供の正式アナウンスはこの前後になるとみられる。

時期的に考えれば、Appleの年次開発者会議「WWDC 2025」のタイミングが1つの目安となるだろう。

運転免許証のスマートフォン搭載

iPhoneへのマイナンバーカード機能搭載だが、以前にも触れたように「ISO/IEC 18013-5(mdoc/mDL)」がベースとなる。mdocはいわゆるデジタル身分証の国際規格であり、mDLはそのうちの運転免許証の国際標準を定めた規格となる。

mdocで基本となる「3パーティモデル」の解説はここでは省くが、重要なのは身分証が格納されているデバイス(この場合はスマートフォン)上に必要な個人情報が記録されており(“Holder”と呼ぶ)、これを“選択的”に相手に提示できる点にある。情報の提示を求める側(“Verifier”と呼ぶ)は提示された情報しか受け取れず、できることは身分証を発行する主体(“Issuer”と呼ぶ)に提示された情報が正しいかどうか“検証する手段”を提供されるのみだ。情報の安全を守りつつ、効率的に本人確認や個人情報の取得が行なえる仕組みとなっている。

Androidへのマイナンバーカード機能搭載にあたっては「AP」というアプレットをスマートフォン内のセキュアエレメント(SE)に書き込み、これに暗証番号でアクセスして電子証明書を取り出す方式を採用しているが、これはマイナンバーカード本体の実装に合わせたものになる。iPhoneでの実装がmdoc/mDLになるのは、Appleが米国の運転免許証ならびに州ID(State ID)をiPhoneに搭載するにあたって採用しているのがmdoc/mDLだからであり、本稿執筆現在でプエルトリコを含む米国の10州の運転免許証(と州ID)がiPhoneに格納できるようになっている。

日本のマイナンバーカードも、iPhone搭載にあたってはこれに倣う形でmdocベースのものになる。なお、将来的にはAndroidへの実装についてもmdoc対応の道筋が見えており、タイミングは不明だがGoogleのAndroid上での実装に合わせる形で順次移行していくことになると考えられる。

なお、前段の説明で途中から(運転免許証の国際標準を定めた)「mDL」の表記をわざと抜いている。日本の「マイナ免許証」は、どうやって実装されるのだろうか? また、デジタル庁や警察庁のマイナ免許証の解説では触れられていないが、スマートフォンへの機能搭載はどうなるのだろうか? 実は、両者の関係は前段での説明の内容をそのまま反映したものとなっている。

マイナ免許証において、免許証機能は「AP」としてマイナンバーカードのICチップ内の空き領域に格納される。下図は総務省の資料の抜粋だが、現在のデザインのマイナンバーカードではICチップ内に4つのAPが格納されており、残りの領域を国の他の機関や民間が利用できるようになっている。免許証機能のAPはこの空き領域の一部に格納されており、必要に応じて呼び出しが可能だ。このAPの名称を筆者は知らなかったのだが、日経クロステックの大豆生田崇志氏の記事によれば、「警察庁カードAP」という形で警察庁が管理する領域を確保し、この中にマイナ免許証の実装に必要な機能が盛り込まれる形になるようだ。

ここで注意しておきたいのが、「マイナ保険証」と「マイナ免許証」は実装や運用の仕組みそのものが異なるという点だ。

マイナ免許証は警察庁が発行する管理主体で、券面の検証に必要な情報などがAP内に盛り込まれている。つまり、カードの機能を券面含めてそのままマイナンバーカードに記録したものだ。

一方で、マイナ保険証は「健康保険証」の情報そのものがマイナンバーカードに記録されているわけではない。J-LISが管理する「公的個人認証AP」内に格納された「利用者証明用電子証明書」を用い、支払基金・国保中央会が持つオンライン資格確認システムに問い合わせを行なうことで、被保険者の資格情報を参照するというもの。「利用者証明用電子証明書」の取り出しには顔認証または4桁の暗証番号が用いられるが、前者を選択した場合は「照合番号B」の仕組みを利用して「券面AP」の顔写真データとの照合が行なわれるわけで、結果として「端末を操作しているのがマイナンバーカードを所持する本人であり、資格情報の確認にはマイナンバーカード内の電子証明書が利用される」ことになる。

つまり「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードを持っているのが本人であることを確認して先方機関から保険の資格情報を取り出しているに過ぎず、マイナンバーカードそのものに何か医療情報が記録されているわけではない。

よく誤解されるのでデジタル庁のマイナポータルの資料を参考に説明すると、マイナンバーカードには券面に記載されている基本情報のみしか格納されておらず、本来の役割はオンライン/オフラインの両方でICチップ内に格納されている電子証明書で本人確認を行なったり、文書への署名を行なうことにある。

住基データなど、個人情報に関わるデータベースは各自治体や省庁などで分散管理されており、それらにアクセスするには適時電子証明書で本人確認を行なう。仮に1つのデータベースがクラッキングされたとして、芋づる式に特定個人の別の情報を抜くことは困難であり、一見するとマイナポータルですべての個人情報にアクセスしているように見えても、実際にはその都度別々のデータベースに逐次認証して情報を取得しているに過ぎない。マイナンバーカードとは一種の“鍵”のような存在であり、鍵そのものは個人情報ではないという認識が正しい。

ここでmDLの話題に戻るが、マイナ免許証のマイナンバーカードでの実体は「AP」として存在している一方で、もしスマートフォン上に実装された場合には「mDL」のフォーマットに沿った形で存在することになる。実際にまだ始まったわけではないので検証できないが、マイナンバーカードにおけるマイナ免許証は専用アプリでAP内に格納された情報を取りにいく形になると思われる。

一方でmDLのmdoc側は3パーティモデルに準拠するため検証方法が異なる可能性があるが、mdocという標準規格において、身分証の種類に応じたフォーマットで別々に格納される形になる。マイナ免許証であればmDLだし、マイナンバーカード機能自体は別のフォーマットが用意されることになる。学生証のように、現在はまだmdocで定義されていない規格もあるため、マイナンバーカードでいうAPがmdoc/mDLではそれぞれの目的に沿ったフォーマットで記録される情報として存在することになるだろう。いずれにせよ、詳細はiPhoneへの正式対応が発表されたタイミングで明らかになるはずだ。

マイナンバーカードをより身近に活用できないか

最後はオマケとなるが、マイナンバーカードの利活用の話だ。対面であれオンラインであれ、本人確認するための“公的”身分証としてマイナンバーカードが存在するのであれば、これを活用することでもっと社会問題を解決できるのではないかと考える。従業員の確保が難しいなか、業務効率化のため、ゴルフ場でマイナンバーカードを活用した顔認証による本人確認の実証実験が行なわれていた事例がある。

1月末に、ある同業のライター氏から相談を受けた。「マイナンバーカードを使って『1人1回』のユニーク性の担保は可能なのか?」という質問だ。これまで説明した通り、マイナンバーカードの役割は本人確認であり、これそのものは難しくない。民間の実証実験でも、「ライブイベントにおけるチケット不正転売防止」といったものでの活用が進んでいる。人気のライブイベントではチケットは抽選制であり、これを転売することで利ざやを稼ごうとする行為が発生することがある。これによりチケット倍率はさらに上昇し、ファンの満足度を下げる結果になりかねない。そこでチケット購入者と当日の来場者の照合をマイナンバーカードで実施することで転売行為を防止しようというわけだ。

ただ、リクエストにあった「『1人1回』のユニーク性の担保」という部分だと話は異なる。チケット転売の場合、仮に1人が何枚もチケットを購入していようが当日来られるのは購入時にマイナンバーカードを提示した本人1人だけなので、残りは空席にせざるを得ない。1人で優雅に参加したいという酔狂ならともかく、転売を狙う側にとっては“美味しくない”話なので、それだけで効果が期待できる。ところが「1人1回」という購入時の条件を付けようと思うと、購入者の本人確認とは別に「この人物はすでに購入したのか」の確認が必要となる。問題はどうやって購入者データベースに“フラグ”を立てるかという部分なのだが、マイナンバーカードでユニーク性を担保するには例えば券面の基本4情報を取得しておき、“完全に”同じ情報を持つ購入希望者を弾くような仕組みが必要になるだろう。これが難しいのは、大手のチケット販売サイトのようなところならともかく、中小の小売業者がちょっとした人気商品を販売したいと考えたとき「個人情報を取得して記録」しておかなければいけない点にある。個人情報保護法もあり、中小の事業者が気軽に手を出すのは難しい案件だ。

この質問があったのは、ちょうどNVIDIAの新製品GeForce RTX 5090/5080の店頭販売を巡り、秋葉原で大混乱があった直後。おそらくそれを意図しての質問と思われるが、こうした転売防止にマイナンバーカードを活用できれば、多くの人にとってのメリットになるだろう。

まず当該のマイナンバーカード活用事例があるかをデジタル庁に尋ねてみた。

お尋ねいただいた活用事例ですが、確認したところ、ご質問の例のように、「物理的な商品」の販売事例は実証実験として、実施していないようです。

似た事例として、2024年11月に実施したJリーグ試合会場におけるマイナンバーカード活用に関する実証実験において、マイナンバーカードを利用して、抽選に「1人1回」しか申し込みできない仕組みについて検証しました。この際、複数回、抽選に参加しようと列に並んだ方がエラーとなる仕組みを導入する事で、物理的に複数回参加ができない実証を実施しました(デジタル庁広報)

「1人1回」という事例そのものはあるようだが、今回の課題としては「どうやってユニーク性を担保したか」「仮に4情報を取得するような方法の場合に代理するような業者は存在するのか」という点で再度問い合わせたところ、次のような回答があった。

今回のケースでは本取組へのデータ取得に関する利用者同意を得たうえで、取組期間後にデータを消去する前提のもと、マイナンバーカードの情報を一時的に保持し、突合することで、重複のチェックを実施する実証実験を実施しました。個人情報保護の観点から、情報の用途を予め使用者に同意を得ることは必須となります(デジタル庁広報)

やはり、ユニーク性の担保は基本4情報の記録と照合であり、事前に情報を取得する旨の同意と、取組終了後のデータ消去まで一連の対応が必要になるようだ。加えて、こういったサービスを中小小売が実施しようとした場合、代行するようなサービスは現状で存在せず、例えば手軽に「オンライン抽選で1人1個まで」のような提供スタイルの実現は難しい。オンライン抽選の難点として、ユニーク性を担保できない限り、力業で大量応募するような業者の方が有利になってしまう可能性が高いからだ。

筆者の希望としては、せっかく公的身分証としてオンライン/オフライン問わず使える便利な仕組みがあるわけで、これをフルに活用して解決が可能な社会問題はいくらでもあると考えている。iPhoneへの搭載が1つの契機となる可能性があるが、ぜひこの仕組みを活用した便利な事例がもっと出てきてほしいところだ。