石野純也のモバイル通信SE

第69回

楽天モバイルの秘策「お試し割」はなぜ発動されないのか

2025年2月18日 08:20

24年12月26日に改正されたガイドラインで、新規契約者の通信料金を最大6カ月間、22,000円ぶんまで無料にできる「お試し割」の導入が可能になった。

エリアや通信品質など、事前に分かりづらい要素を無料期間で試せるため、番号ポータビリティ(MNP)の利用促進につながることが期待されていた。ガイドライン改正以前でも、ポイント還元などで事実上の還元はできたが、料金そのものを直接割り引くことは制度上、難しかった。

楽天が要求した「お試し割」 なぜかお見合いに

総務省の有識者会議でこの規制緩和を要求していたのが、楽天モバイルだ。同社は、新規参入事業者のため、大手3社と比べてユーザーのお試し需要が高い。契約者数も伸びてはいるものの、まだ830万を超えたばかり。他社より桁が1つ少ない。半年無料でユーザーを獲得するモチベーションがもっとも高かったキャリアと言えるだろう。

楽天モバイルは、同社への優遇策としてこの導入を求めていたが、ふたを開けてみると、大手4社に対して同じ制度が適用されることになった。つまり、ドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社も、お試し割の導入は可能というわけだ。

ところが、25年2月になっても、お試し割を始めたキャリアは存在しない。“言い出しっぺ”の楽天モバイルすら、春商戦はポイント還元の積み増しにとどまっている。

競合他社も、楽天モバイルの導入を見越し、お試し割の導入シミュレーションは進めていたようだ。あるキャリア関係者が「あとは(発表を告知する)ボタンを押すだけ」と語っていたが、いわば“楽天待ち”の状況。日本電信電話(NTT)の代表取締役 島田明氏も、「元々は楽天さんが提案したものなので、楽天モバイルからスタートするのが普通ではないか」とコメントしている。収益を削ることにも直結するため、あくまで楽天モバイル対抗のキャンペーンととらえていることがうかがえる。

包囲網が敷かれた状態のため、楽天モバイルもお試し割で勝負をかけづらい状況になっている。すぐに対抗されてしまうのであれば、楽天モバイルの売りにはつながらないからだ。

仮に4社がお試し割を開始した場合、ユーザーは6カ月ごとにキャリアを乗り換えていけば、2年間、通信料金を無料で使えることになってしまう。結果として収益を失ううえに、流動性が高まるため、先手を打つのに慎重にならざるをえない。4社がお見合い状態になっている格好だ。

ポイント還元キャンペーンで成果

また、料金を直接値引かなくても、既存のポイント還元キャンペーンで十分な成果を得られていれば、あえてそれをお試し割に切り替える必要性は薄くなる。ポイント還元と料金割引は、合算して上限が定められているからだ。

楽天グループの代表取締役会長兼社長の三木谷浩史氏も、「いろいろな選択肢の1つとして無料期間を設けるのはありだと思っているが、そうは言っても(割引は)お客様にバックできる金額の枠の中に入ってしまっている」と本音をのぞかせた。

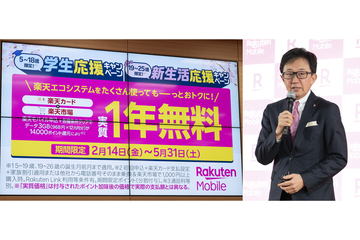

現状、楽天モバイルはユーザー数が順調に増加しており、特に若年層の獲得が進んでいる。2月14日には、春商戦向けにキャンペーンを強化することを発表した。

5歳から18歳や19歳から25歳のユーザーは、「最強家族プログラム」や「楽天カード支払い」をすることで、14,000ポイントまで還元を受けられる。数々のキャンペーンを用意している楽天モバイルだが、特に紹介キャンペーンは好評とのこと。これを使って契約したユーザーはすでに60万を超えているという。

楽天モバイルでは、獲得した楽天ポイントで料金を支払うことが可能。この仕組みを利用すれば、割引でなくても毎月の支払いを0円に抑えられる。実際、同社も上記の学生応援キャンペーン(5歳から18歳向け)や新生活応援キャンペーン(19歳から25歳向け)では、3GBまでの料金が「実質1年間無料」とアピールしている。

他社もおおむね状況は同じで、獲得したポイントを充当して料金を支払うことが可能。あえて料金を値引く必要なく、ポイント還元でユーザーを獲得できているのであれば、割引よりも流動性を抑えられるため、お試し割を導入するメリットは小さくなる。楽天モバイルの代表取締役 共同CEOを務める鈴木和洋氏も、「今回のキャンペーンはお試し割を上回っていると自負している」と自信をのぞかせる。

黒字化という楽天モバイルの大目標と「お試し割」の関係

さらに、楽天モバイルは25年度で通期のEBITDA(設備投資などの減価償却を除いた利益)黒字化を目標にしているため、契約を取れても最大で半年間、収入につながらないお試し割を積極的に導入するモチベーションは低そうだ。同社は12月に単月黒字化したばかり。このトレンドが安定するまで、収入を削るような手は取りづらい。

ただ、三木谷氏が「どちらがいいかは検討している」と述べていたように、お試し割の導入にも含みを持たせている。ありえるとすれば、ポイント還元の効果が薄れてきたときだろう。氏が「まずは1,000万件の獲得をしっかり取っていきたい」と述べていたように、同社は純増を重視する戦略を取っている。ポイント還元による獲得が鈍った際に、お試し割に切り替える可能性もある。

純増を重視する他社が、しびれを切らして先に導入してしまうケースも考えられる。例えば、ドコモは事業基盤を維持するうえで、シェアも重視しており、「競争も厳しくなっているが、(ドコモには)35%を切るなと言っている」(NTT島田氏)といい、販売促進にコストを費やしている。

ahamoの30GB化を仕掛け、他社を出し抜いたのもドコモだった。同料金プランは、月額2,970円。お試し割の上限である6カ月間、料金を無料化することは可能だ。オンライン専用プラン/ブランドに絞れば収益に与える影響を限定的にできる。通信品質改善の成果が出ると言われている4月ごろに、ドコモがどう動くのかにも注目しておきたい。